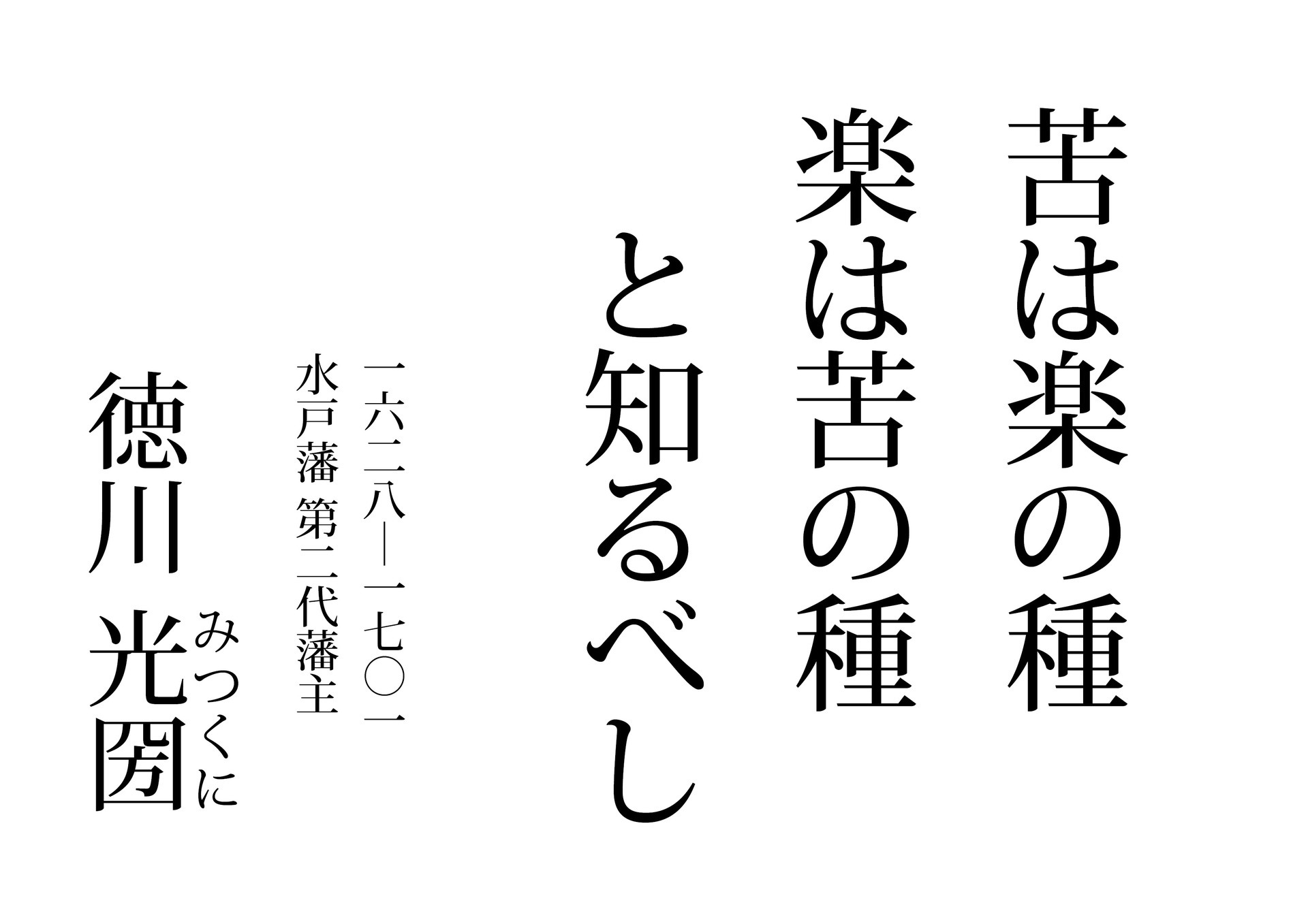

徳川光圀 (とくがわみつくに ) さんとは日本人なら誰もが知ってる 「水戸黄門様」 です。 「 印籠 (いんろう ) が目に入る」やつとか、悪を退治するために日本全国を旅して回るお方ですよね。 テレビのイメージが強過ぎるこのお方なんですが、実際のところどういう人物だったのでしょう。 名言 『苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし』徳川光圀 名言 『明日は明日の風が吹く』河竹黙阿弥 1705 nice!(0) コメント(0) トラックバック(0) nice!名言 『全てを自分でやろうとすることは、人に本音を言えない弱さだよ』マブラブオルタネイティブ 人生訓 『『人』って字は2人からできてるんじゃない1人の人間がしっかり立ってできてんだ』ある

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

徳川光圀 名言

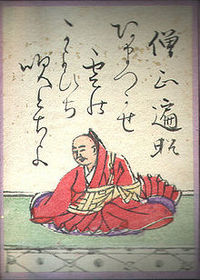

徳川光圀 名言- 徳川幕府初代将軍・徳川家康は祖父に持ち、水戸徳川家当主・徳川 頼房 よりふさ の三男として誕生。 事情があって三男である圀が 光水戸家を継ぐ ことになりました。 のちに中納言となり、その唐名黄門から後世、講談師によって水戸黄門として伝説化された。 希代の名君と賞され「水戸黄門漫遊記」による逸話が広く流布している。 水戸北郊の西山荘に隠棲し,隠居後は西山隠士。 領内巡視,文化財の保護などにつとめた。 日本で初めてラーメンを食した人物としても有名。 日本テレビの日本人が好きな偉人100人に選ばれて

幕末の偉人 人物 乃美織江 の素直になれる名言など 幕末の偉人 人物の言葉から座右の銘を見つけよう 歴史に残る偉人の名言 格言 座右の銘まとめ

徳川家康の名言 21 7/17 軍人・武将 人の一生というものは重い荷物を背負って遠い道をゆくが如し。 上を見るな、身の程を知れ。 重荷が人をつくるのだ。身軽な足軽では出来た人にはなれぬ。 願いが正しければ、時が至れば必ず成就する。 大事を成し遂げようと遺訓 徳川 家康 人の一生は重荷を負うて遠き道を てでっち上げ家康の威光を世に示そうと、旧幕臣、池田松之助と云う人が私財を投じて名言・明訓(徳川光圀の訓辞) を書写したと云われます。日光・上野・名古屋・久能山の各東照宮に奉納され、家康の真筆として伝えられることになった徳川光圀名言, 徳川光圀の名言 徳川光圀 名言数 2 1628年7月11日 – 1701年1月14日 徳川幕府の御三家の水戸藩主 現在のアクセスランキングは圏外。(過去最高は2位) Google検索 Googleで検索 語録を投稿 語録を画像から投稿 全2件を表示 0 コメント数 シェア 苦は 上記名言がもとになっているんですね

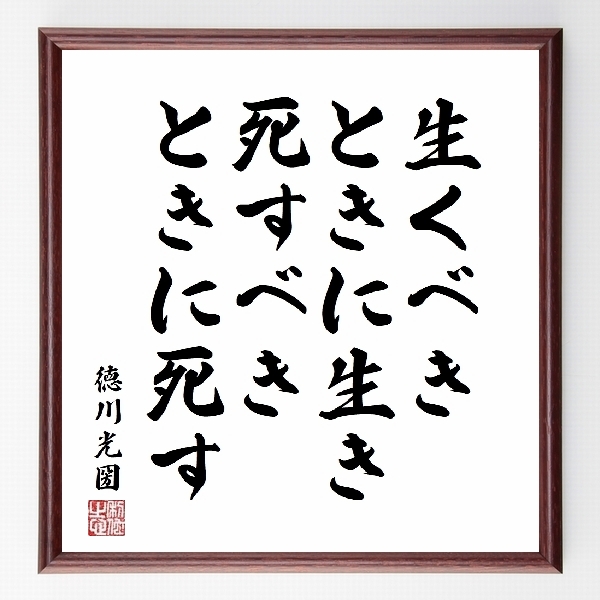

男 。 通称 『水戸黄門』。 水戸黄門(徳川光圀)( 画像 ) 水戸黄門『生くべきときに生き、死すべきときに死す。 』 水戸黄門『誕生日は、最も粗末な食事でいい。 この日こそ、母を最も苦しめた日なのだから。 』 水戸黄門『九分に足らば、十分にこぼるると知るべし。 徳川光圀家訓 徳川光圀 生誕:寛永5年6月10日(1628年7月11日) 死没:元禄13年12月6日(1701年1月14日) 水戸藩初代藩主・徳川頼房の三男。徳川家康の孫に当たる。儒学を奨励し、彰考館を設けて『大日本史』を編纂し、水戸学の基礎をつくった。名君として水戸光圀公遺訓 苦は楽のたね楽は苦のたねと知るべし 主人と親は無理なるものと思ひ恩を忘るることなかれ 下人はたらわぬものと知るべし 子程に親を思い子なきものは身にくらべて近きを手本とすべし 掟に怖じよ 分別なきものに怖じよ 朝寝すべからず 長座すべからず 小事もあなどらず

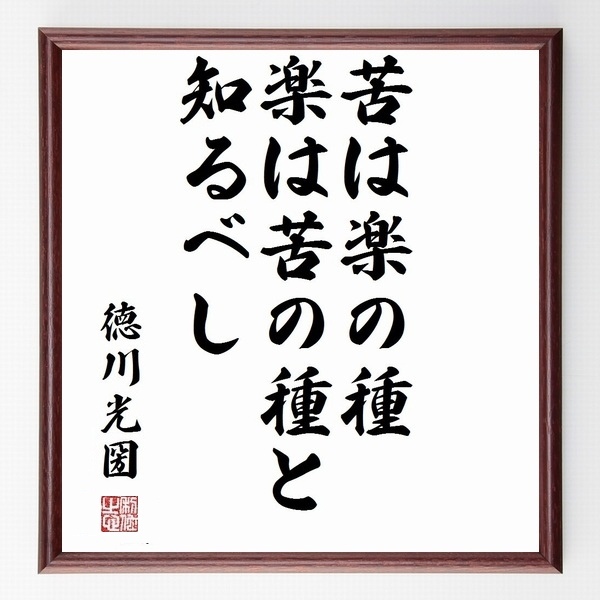

0 コメント 0 コメントを書く お名前: URL: コメント: 画像認証: 下の画像に表示されている文字を入力してください。 トラックバック徳川光圀の名言色紙『苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし』額付き/一点もの wwwasiaviationfr 徳川光圀の名言色紙『苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし』額付き/一点もの 5980円 スリップノット マスク シド 大人用,BRIGHTZ ランクル 0系 サイドドアバイザー SIDV099 962,マット徳川斉昭の魅力をもっと掘り下げます 2月14日 100年前の写真と比較青天を衝けキャストと実物を比べてみた 幕末に活躍した志士や将軍たちは写真や肖像画が残っています。 青天を衝けの豪華キャストとならべて比較してみました。 1月6日 写真で

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

10年先の未来 すべてを理解したtai Watanabeさんは 苦は楽の種 楽は苦の種 っと得意げに名言をいう Flickr

徳川光圀(水戸黄門)、プロフィール 徳川光圀(とくがわみつくに) 生誕:寛永5年6月10日(1628年7月11日) 死没:元禄13年12月6日(1701年1月14日) 時代:江戸時代前期 改名:長丸、千代松、徳亮、光国、光圀 徳川家康の孫 偉業は?どんな事をした人なの?徳川光圀(とくがわみつくに)の解説。1628~1701江戸前期の水戸藩主。頼房の三男。諡号 (しごう) 、義公。彰考館を設立して「大日本史」の編纂 (へんさん) を始め、社寺の改革、勧農政策を推進した。中納言となり、その唐名黄門 (こうもん) から後世、講談師によって水戸黄門として伝説化された。 goo人名事典は15万件以上の人物データを収録しています。徳川(清水) 松平(越前)① 松平(越前)② 松平(越前)③ 松平(越前)④ 松平(越前)⑤ 松平(越前)⑥ 松平(越前)⑦ 松平(越前)⑧ 松平(越前)⑨ 松平(越前)⑩ 松平(越前)⑪ 松平(越前)⑫ 松平(越前)⑬ 松平(尾張)① 松平(尾張)② 松平(紀伊) 松平(水戸)① 松平(水戸)② 松平(水戸)③ 松平(水戸)④ 家系図から家

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

徳川光圀 とくがわみつくに とは ピクシブ百科事典

東海村に係る水戸光圀(黄門様)の足跡と漢詩と和歌 、 、 河本 紀久雄 自分の住む地域のことを知ることは 、地域を愛する原点であると思う。東海村に住む私としては、文化人でもある水戸光圀がこの東海村にどんな足跡と詩歌を残したかに興味を持ち、調べたので以下に紹介する。 ← 久慈徳川光圀語録全16件 「身分や地位にどんなに軽重があろうとも、施政や待遇の上で分け隔てがあってはならない」 「金銭を貸してくれるような町人や百姓に、下心のないものはないぞ」 「武士が教育を身につけなければ、政治は貧困になる」また、『名言の内側:歴史の発想に学ぶ』(木村尚三郎/ほか著 日本経済新聞社 )の7071頁にも以下のように掲載されています(外山滋比古/著)。 「人の一生は重荷を負て遠き道を行くがごとし。急ぐべからず。 不自由を常と思へば不足なし。心に望みおこらば、困窮したる時を思ひ出すべし。

0171 黄門様も若い頃はヤンチャでした 徳川光圀 李東潤 りとんゆん Note

水戸黄門 名言集 格言 最大級

今日の名言 苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし。 徳川光圀(水戸藩2代目藩主) 苦しい時も楽な時も、それをどうとらえるかで、気持ちをコントロールしていこう。 苦しい時は、乗り越えればどんなことが手に入り、現状が変えられるのかを考え徳川光圀教訓(西山様より若殿え被仰進候御伝言之控)徳川光圀 / p280 (0145jp2) 島津綱貴教訓 島津綱貴 / p284 (0147jp2) 津軽信政家訓 津軽信政 / p2 (0149jp2) 酒井隼人(忠胤)家訓 酒井忠胤 / p293 (0151jp2) 酒井忠挙家訓 酒井忠挙 / p306 (0158jp2) 細川家訓(能本家訓)細川宣紀 / p312 (0161jp2) 酒井忠恭家訓(碩公御ホーム > 人物一覧 > 徳川光圀 徳川光圀 とくがわみつくに 日本初 (14

Amazon Co Jp 書道色紙 徳川光圀の名言 九分にたらず 十分はこぼるると知るべし 額付き 受注後直筆 千言堂 Y08 ホーム キッチン

史実の 水戸黄門 は 若いころグレにグレていた 週刊現代 現代ビジネス 講談社

100年以上続いた戦乱の時代に終止符を打った徳川家康。幼少から人質となり、苦難の道のりを耐える。ついに江戸幕府を開き、全国を統治した家康の言葉。 Page 2 史実をありのまま、客観的に叙述すれば、おのずから正当な評価が現れるに違いない。 No030 古い時代を研究し、どのようにして現在の世が生じてきたかを、明らかにする。 そうして改めて、歴史上の事跡を厳しく評価するのだ。 —— e n d —— ブログ紹介 "知恵の雫" では、『豆知識』をお届けしています。 "知恵の雫"では、日常に溢れている豆知識を東照宮御遺訓 (Tōshōgū goikun、英:Testament of Ieyasu), は、 家康の教訓や家康のレガシー,として知られる、徳川家康の公式声明 。 歴史 家康は徳川幕府の長であり、この言葉は将軍としての退位の時に談話で、書き留められたもの。 目撃者には本多正純 (1565–1637)と2人の仏教僧が含まれ

水戸黄門 名言集 格言 最大級

徳川光圀とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

水戸黄門 水戸光圀 徳川光圀 の名言 地球の名言

平生ものに着 執着 せざる事人間第一の修行なり水戸光圀徳川光圀水戸黄門のことば 映画 ポスター 侍 写真 子供時代

書道色紙 徳川光圀の名言 小事には分別せよ 大事には驚くべからず 額付き 受注後直筆 Z1374 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

尊皇攘夷 書評 今また勢いを増す 正義の思想 好書好日

Amazon Co Jp 書道色紙 徳川光圀の名言 小事には分別せよ 大事には驚くべからず 額付き 受注後直筆 千言堂 Z1374 文房具 オフィス用品

書道色紙 徳川光圀の名言 欲と色と酒をかたきと知るべし 額付き 受注後直筆 Y0879 名

上 徳川 光圀 名言

徳川光圀の画像 名言 年表 子孫を徹底紹介 江戸ガイド

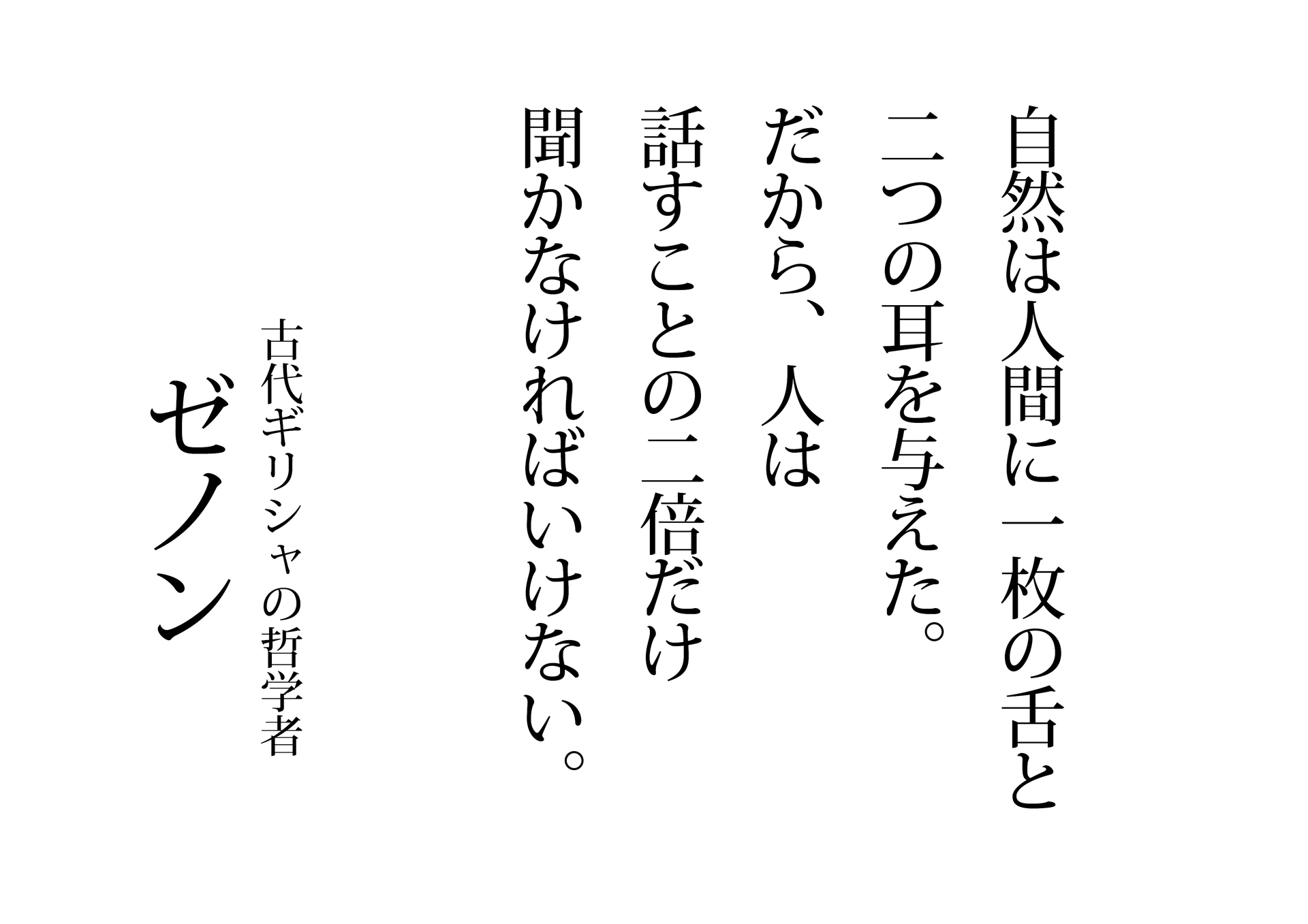

ゼノンの名言 実相院ブログ

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み B0002 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

徳川光圀 水戸黄門様は実はこんなお方 他に7人もいたの 歴史好きのためになるブログ

楽天ブックス 徳川光圀 悩み苦しみ 意志を貫いた人 吉田俊純 本

苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 徳川光圀 名言z0003 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

水戸黄門 名言集 格言 最大級

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

魔都の王 かげつ サクラ 12 8は妖怪集会の日 はっぴ団 聖ドワ子学院 おはどわ 今日は こんにゃくの日 今日の名言 格言 徳川光圀 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし

徳川慶喜の年表 大政奉還後はどう過ごした その生涯を簡単に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

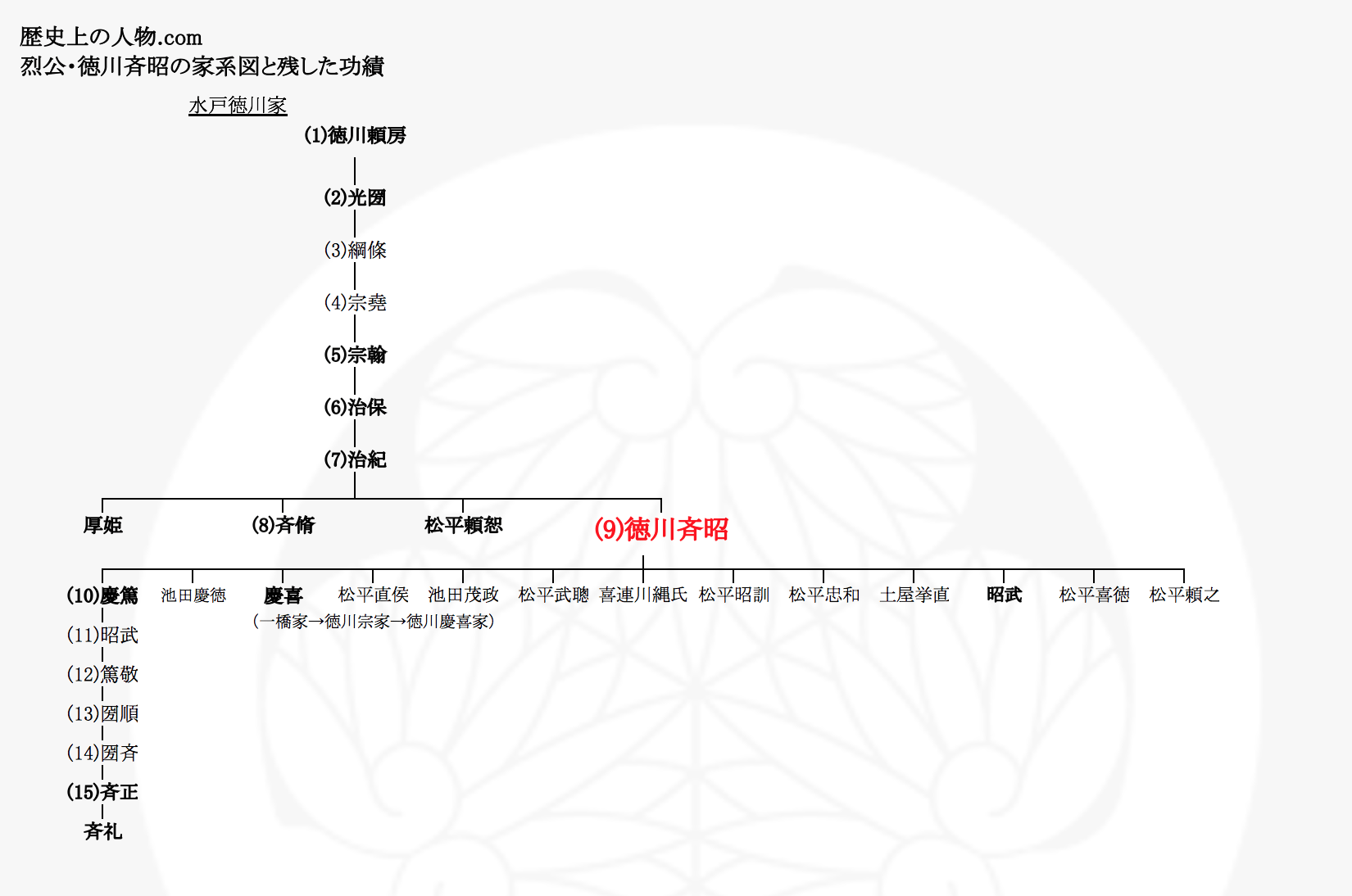

徳川斉昭とは 篤姫や水戸黄門との関係 子孫や家系図についても解説

西山荘 西山御殿 茨城の紅葉と蕎麦を楽しむ 徳川光圀ゆかりの地 常陸太田市 茨城観光 グルメ情報ブログ イバトリ

水戸黄門はもともと超やばいヤンキーだった 5 13は彰考館記念日 オモシロなんでも雑学 公式 Note

3

役立つ情報がいっぱい 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 1月14日は 水戸藩主 徳川光圀 の命日 光圀はこんな 名言 を残したぞ みんなで徳川光圀をリスペクトしよう ノ

上 徳川 光圀 名言

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

徳川 光圀の名言 Mitsukuni Tokugawa 偉人たちの名言集

書道色紙 徳川光圀の名言 欲と色と酒をかたきと知るべし 額付き 受注後直筆 Y0879 名

人間五十年 名言集 徳川光圀

幕末の偉人 人物 乃美織江 の素直になれる名言など 幕末の偉人 人物の言葉から座右の銘を見つけよう 歴史に残る偉人の名言 格言 座右の銘まとめ

徳川光圀の名言 実相院ブログ

徳川頼房 マクロス外伝大本営 新統合軍極東太平洋軍管区司令部

徳川光圀とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

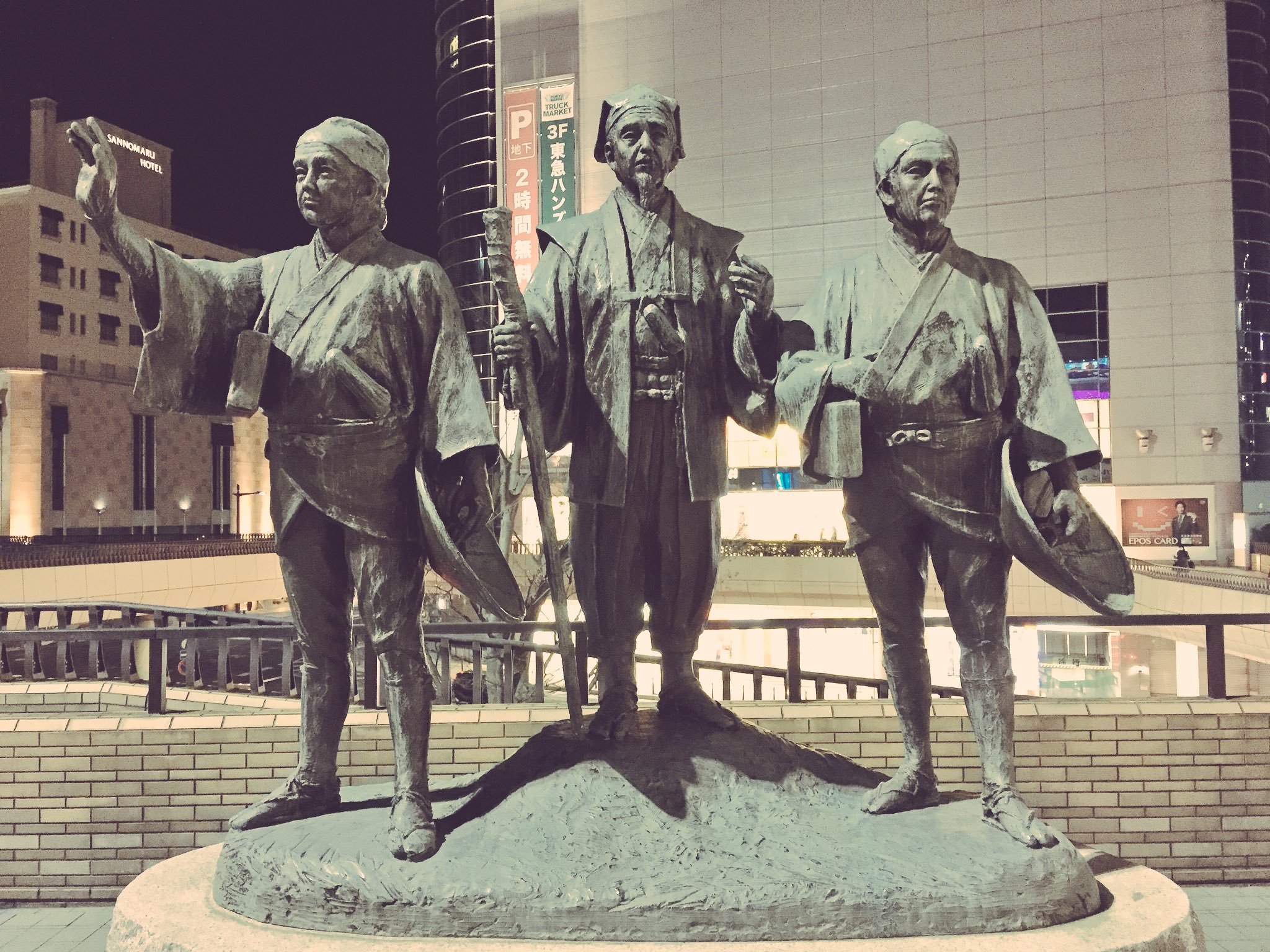

水戸黄門 実は自分では旅をせず儒学者を日本各地に派遣していた そして助さん格さんは実在の人物 19年10月29日 エキサイトニュース

芸能人 影丸茂樹 の生きる勇気が湧いてくる名言など 芸能人の言葉から座右の銘を見つけよう 歴史に残る偉人の名言 格言 座右の銘まとめ

偉人名言怖い 架空偉人列伝 名言botまとめ Yxhsa

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

芸能人 岩田貴代志 の辛い時も頑張れる名言など 芸能人の言葉から座右の銘を見つけよう 人気の名言 ことわざ 座右の銘の紹介ブログ 千言堂

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

徳川家康の名言 天下統一を果たした慎重さが伝わってくる言葉の数々を紹介 Fundo

1

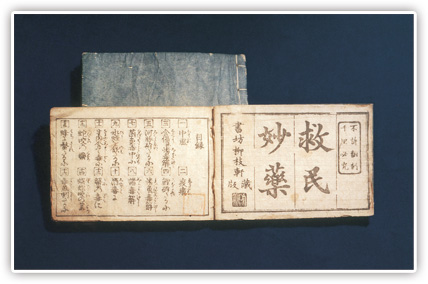

徳川光圀の 大日本史 歴史上の人物 Com

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み B0002 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 徳川光圀 Youtube

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

徳川 光圀の名言 Mitsukuni Tokugawa 偉人たちの名言集

水戸黄門の雑学 健康の雑学 元気通信 養命酒製造株式会社

2

水戸黄門 徳川光圀 名言14選 Youtube

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み B0002 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

徳川慶喜の生涯と人物像 功績 名言 死因 子孫は History Style

徳川光圀とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

水戸黄門はもともと超やばいヤンキーだった 5 13は彰考館記念日 オモシロなんでも雑学 公式 Note

歴史に残る偉人たちの名言 格言 座右の銘など 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

吉田松陰は一体どんな人物だったのか 名言に隠された人生 カタリベ茨城

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み B0002 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

水戸黄門 徳川光圀 名言14選 Youtube

刀剣ワールド 第5代将軍 徳川綱吉

徳川光圀 Mitogle

れきたん歴史人物伝 徳川光圀

生くべきときに生き 死すべきときに死す 徳川光圀 名言z2900 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

Q Tbn And9gcqfrvggbufnj8vpr8hzpj Evtvmnok7x Jxvryeig5fcejbih6m Usqp Cau

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

水戸黄門の身分や位を復習 副将軍とは一体何 黄門様は何者でなぜ偉いのか Nijiiro

水戸黄門で有名な徳川光圀の誕生日に考える 親の恩 今日は何の日 6月10日 幸福学専門30年 筬島正夫が語る本当の幸せ

1

偉人 水戸黄門 徳川光圀 名言集 心の常備薬

家康公遺訓 うそ名言 朝野さんの日記 趣味人倶楽部 しゅみーとくらぶ

Amazon 書道色紙 徳川光圀の名言 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み 千言堂 B0002 ラグ カーテン ファブリック オンライン通販

徳川光圀 水戸市ホームページ

書道色紙 徳川光圀の名言 朝寝すべからず 咄の長座すべからず 額付き 受注後直筆 Y01

人間五十年 名言集 徳川光圀

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

剣が刻 徳川光国の性能評価とプロフィール 剣が刻 攻略wiki Gamerch

Amazon Co Jp 書道色紙 徳川光圀の名言 小事には分別せよ 大事には驚くべからず 額付き 受注後直筆 千言堂 Z1374 文房具 オフィス用品

烈公 徳川斉昭の家系図と残した功績 歴史上の人物 Com

水戸光圀語録 生きつづける合理的精神 中公新書 鈴木 一夫 本 通販 Amazon

水戸黄門 徳川光圀 名言と内省 の記事一覧 Iq

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

Kohei Tsukamoto 今日は茨城県水戸市におります 水戸黄門 徳川光圀 様 徳川光圀の名言 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

偉人名言怖い 架空偉人列伝 名言botまとめ Yxhsa

Cbojanm2azbtfm

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

偉人 水戸黄門 徳川光圀 名言集 心の常備薬

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

書道色紙 徳川光圀の名言 小事には分別せよ 大事には驚くべからず 額付き 受注後直筆 Z1374 Iichi ハンドメイド クラフト作品 手仕事品の通販

戦国武将 水野勝成 藤十郎 の辛い時も頑張れる名言など 戦国武将の言葉から座右の銘を見つけよう 名言 格言 座右の銘 千言堂

徳川光圀の画像 名言 年表 子孫を徹底紹介 江戸ガイド

徳川光圀 Wikipedia

水戸黄門 名言集 格言 最大級

助さん格さん懲らしめてやりなさい 徳川光圀 1628 1701 へのボケ ボケて Bokete

刀剣ワールド 第5代将軍 徳川綱吉

水戸黄門こと徳川光圀は傾奇者だった 本当に名君だったのか 雑学カンパニー

0 件のコメント:

コメントを投稿